Apostasie

Der Ausdruck Apostasie (griechisch ἀποστασία apostasía ‚Abfall‘, ‚Wegtreten (vom ursprünglichen Sitz oder Standort)‘; von ἀφίσταμαι aphistamai ‚abfallen‘, ‚wegtreten‘)[1] bezeichnet in der Theologie die Abwendung von einer Religionszugehörigkeit durch einen förmlichen Akt (beispielsweise Kirchenaustritt oder Übertritt zu einem anderen Bekenntnis, Konversion). Jemand, der Apostasie vollführt, ist ein Apostat. Während Häresie nur eine oder mehrere überlieferte Lehren der betreffenden Religionsgemeinschaft bestreitet, besteht die Apostasie in der Ablehnung der verlassenen Religion als solche.

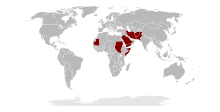

Der Begriff stammt aus der christlichen Tradition, besonders der römisch-katholischen Kirche und wurde früher mit der Exkommunikation geahndet. Heute wird er vor allem für die Apostasie im Islam verwendet und unter Umständen mit der Todesstrafe geahndet. Dies wird jedoch nur in einigen Ländern der islamischen Welt praktiziert.

Judentum

Das Buch Deuteronomium sieht beim öffentlichen Abfall und dem Gebet zu „Gestirngöttern“ unter bestimmten Voraussetzungen die Steinigung vor (Dtn 17,1–7 EU). Diese Strafe wird nicht mehr praktiziert und von keinem heute lebenden Rabbiner gefordert.

Christentum

Im Buch Der Hirte des Hermas (145) steht, es gäbe keine Vergebung für die, die den Herrn bewusst verleugnen (74,2 bzw. sim. 8,8,2). Apostasie gehörte also zu den Sünden, für die die Alte Kirche fortwährende Buße und die Exkommunikation auferlegte und die Vergebung der Sünde Gott allein überließ.

Im römisch-katholischen Kirchenrecht wird die Apostasie im Can. 751 Satz 2 des Codex Iuris Canonici von 1983 als Rechtsbegriff definiert. Es werden drei Fälle von Apostasie unterschieden:

- Apostasia a fide, das vollständige und freiwillige Aufgeben des christlichen Glaubens: Dabei spielt keine Rolle, ob der Apostat einer anderen Religion beitritt oder Atheist oder Agnostiker wird. Gemäß Can. 1364 § 1 Codex Iuris Canonici 1983 wird sie mit der Exkommunikation geahndet.

- Apostasia ab ordine, das Niederlegen des Priesteramtes. Das Konzil von Chalcedon legte dafür im Jahre 451 die Strafe der Exkommunikation fest. Heute führt Apostasia ab ordine zum Verlust der priesterlichen Rechte gem. Can. 194 § 1 Nr. 2 Codex Iuris Canonici 1983, führt aber nur selten zur Exkommunikation.

- Apostasia a religione, das schuldhafte Verlassen einer Ordensgemeinschaft durch einen Mönch oder eine Nonne mit der Absicht, nicht mehr zurückzukehren und sich den Verpflichtungen des Ordenslebens zu entziehen. Seit dem Konzil von Chalcedon steht darauf die Exkommunikation. Das betrifft jedoch nur das endgültige und unerlaubte Verlassen des Ordens; nicht als Apostasie gelten hingegen ein zeitweiliger unerlaubter Aufenthalt außerhalb der Gemeinschaft oder des Klosters sowie der Austritt aus dem Orden mit entsprechender Dispens (Austrittsindult) der zuständigen kirchlichen Autorität; ebenso wenig der Wechsel zu einer anderen Ordensgemeinschaft.

Der römische Kaiser Gratian erklärte 380 mit dem Dreikaiseredikt das Christentum zur Staatsreligion (siehe auch Kirchengeschichte) und erließ 383 ein Dekret, wonach Apostasie den Verlust der bürgerlichen Rechte nach sich zog.[2]

Islam

Während der Koran keine diesseitige Strafe für den Abfall vom Islam vorschreibt, soll der Prophet Mohammed gewissen Überlieferungen zufolge das Gebot einer solchen Strafe geäußert haben.[3] Nach der Scharia wird öffentlich verkündeter Abfall vom Islam mit dem Tode bestraft, wenn die Aufforderung zur Rückkehr (istitāba) zum islamischen Glauben nicht befolgt wird.

In Teilen der islamischen Welt ist die Todesstrafe für den Abfall vom Islam auch heute noch vorgesehen, v.a. im Iran und in Pakistan. So wurde Mehdi Dibaj Jahrzehnte nach seiner Konversion zum Christentum 1983 zum Tode verurteilt, nach elf Jahren freigelassen und kurz danach ermordet. Der 2010 verurteilte Pfarrer Youcef Nadarkhani im Iran saß mehrere Jahre in Untersuchungshaft; nach internationalen Protesten wurde der Apostasie-Vorwurf von der Anklagebehörde fallengelassen.[4]

In Ägypten erregte 2007 der Fall des Kopten Mohammed Hegazy heftige Diskussionen. Seit dem Todesurteil hält er sich und seine Familie versteckt. Im Sudan wurde im Mai 2014 die hochschwangere Christin Maryam Yahya Ibrahim Ishaq wegen angeblichen Abfalls vom Islam zu 100 Peitschenhieben und zum Tode verurteilt. Auch sie wurde schließlich nach internationalen Protesten freigelassen und durfte in die USA ausreisen.[5]

Literatur

- Apostasie

- Islam und Apostasie

- Frank Griffel: Apostasie und Toleranz im Islam. Die Entwicklung zu al-Ġazālīs Urteil gegen die Philosophie und die Reaktionen der Philosophen. Brill, Leiden 2000, ISBN 90-04-11566-8.

- Bülent Ucar: Die Todesstrafe für Apostaten in der Scharia. Traditionelle Standpunkte und neuere Interpretationen zur Überwindung eines Paradigmas der Abgrenzung. In: Hansjörg Schmid, Andreas Renz, Jutta Sperber, Duran Terzi (Hrsg.): Identität durch Differenz? Wechselseitige Abgrenzungen in Christentum und Islam. 2. Auflage. Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2009, ISBN 978-3-7917-2065-4, S. 227–245.

- Katharina Knüppel: Religionsfreiheit und Apostasie in islamisch geprägten Staaten. Lang, Frankfurt am Main 2010, ISBN 978-3-631-59802-3.

- Assem Hefny: Hermeneutik, Koraninterpretation und Menschenrechte. In: Hatem Elliesie (Hrsg.): Beiträge zum Islamischen Recht VII. Islam und Menschenrechte = Islam and Human Rights = al-Islam wa-Huquq al-Insan (= Leipziger Beiträge zur Orientforschung. Bd. 23). Lang, Frankfurt am Main 2010, ISBN 978-3-631-57848-3, S. 73–97.

Siehe auch

Weblinks

Einzelnachweise

Wilhelm Gemoll: Griechisch-Deutsches Schul- und Handwörterbuch. Durchgesehen und erweitert von Karl Vretska mit einer Einführung in die Sprachgeschichte von Heinz Kronasser. 9. Auflage. Hölder-Pichler-Tempsky u. a., Wien u. a. 1965.

Gunther Gottlieb: Gratianus. In: Reallexikon für Antike und Christentum. Band 12, Hiersemann, Stuttgart 1983, ISBN 3-7772-8344-4, Sp. 718–732.

The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Brill, Leiden. Bd. 7, S. 635. Vgl. Yohanan Friedmann: Tolerance and Coercion in Islam. Interfaith Relations in the Muslim Tradition. Cambridge University Press, Cambridge u. a. 2003, ISBN 0-521-82703-5, S. 124, 126.

http://www.welt.de/politik/deutschland/article112399146/CDU-Generalsekretaer-protestiert-bei-Irans-Botschafter.html

http://kath.net/news/45925